後期高齢者医療制度に関すること

後期高齢者医療制度の概要

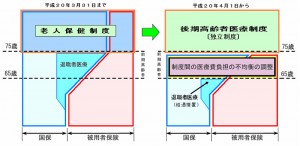

老人保健制度は平成20年3月末で廃止され、平成20年4月より新たに75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度が開始されました。

後期高齢者とは?

高齢者とは、一般的に65歳以上の方をいいます。65歳以上75歳未満の方を「前期高齢者」といい、75歳以上の方を『後期高齢者』といいます。

後期高齢者医療制度の対象になる方

- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入)

- 65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方(申請し北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入)

生活保護を受給されている方など適用除外の要件に該当するときは対象になりません。

一定の障がいのある方は、下記のいずれかに該当する方が対象になります。

- 身体障害者手帳1級〜3級と4級の音声障害、言語障害、下肢障害の一部の方

- 障害年金1級、2級を受給している方

- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方

- 療育手帳のA(重度)判定の方

- 両眼の視力の和が0.08以下の方

- 両耳の聴力損失が90デシベル以上の方

- 平衡機能に著しい障がいを有する方

- そしゃくの機能を欠く方

- 音声又は言語機能に著しい障がいを有する方

- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠く方

- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有する方

- 一上肢の機能に著しい障がいを有する方

- 一上肢のすべての指を欠く方

- 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有する方

- 両下肢のすべての指を欠く方

- 一下肢の機能に著しい障がいを有する方

- 一下肢の足関節以上を欠く方

- 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有する方

- (1)から(14)までに掲げる方のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が(1)から(14)までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方

- 精神の障がいであって、(1)から(15)までと同程度以上と認められる程度の方

- 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が(1)から(16)までと同程度以上と認められる程度の方

適用除外になる方

- 生活保護を受給している方

- 日本国籍がない方で、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生又は国籍喪失による経過滞在者以外の方

- 日本国籍がない方で、病院等に入院し疾病又は傷害について医療を受ける方及びこれらの方の日常生活上の世話をする方

- ハンセン病療養所に入所している方及びらい予防法の廃止に関する法律第6条の規程による援護を受けている方

- 中国残留邦人等に対する支援を受給している方

- 日本国籍がない方で、1年を超えない期間滞在し、観光、保養目的として在留する方

後期高齢者医療制度の目的

急速な高齢化により老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、高齢者の世代と現役世代の費用負担や財政運営の責任を明確化し、公平で分かりやすい制度にするため創設されました。

また、北海道内の全ての市町村が加入する広域連合を運営主体とすることで、広域化による保険財政の安定化を図るとともに事務処理等の効率化を目指した制度になります。

独立した医療制度

平成20年3月までは、75歳以上の人(一定の障がいがある方は65歳以上)は国保や健保組合などの医療保険に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。保険料の決定や医療の給付は、北海道後期高齢者医療広域連合が、保険料の徴収や各種申請の受付は和寒町役場が行います。

保険料の納入

後期高齢者医療制度では、被保険者(保険加入者)一人ひとりが保険料を納めることになります。今まで保険料の負担がなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者だった方も、この制度では保険料を納めることになります。

令和6年度・7年度の保険料率

均等割額・・・52,953円 所得割率・・・11.79%

保険料の算定方法

保険料には、被保険者全員の人数割りで負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」とがあり、その合計金額が保険料となります。年度途中で加入した場合は、加入した月からの月割となります。応能割額の割合は、50:50が標準になるとされています。ただし、保険料の上限額は、年間80万円(均等割額と所得割額の合計)になります。

| 均等割 【1人当たりの額】 |

+ | 所得割 【所得に応じた額】 |

= | 1年間の保険料 (限度額80万円) |

| 52,953円 | 11.79% (所得-43万円)×11.79% |

〜令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります〜

・一定以下の所得(年金収入153万円〜211万円相当)の方は令和6年度の所得割率が10.92%となります。

・「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。

軽減措置

| 均等割額が軽減される世帯 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |

| 43万円+10万円×(給与所得者の数−1)以下の世帯 | 7割 | 15,885円 |

| 43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数−1)以下の世帯 | 5割 | 26,476円 |

| 43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数−1)以下の世帯 | 2割 | 42,362円 |

- 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。

- 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

この制度に加入したとき、被用者保険(社会保険や共済組合など)の扶養だった方は、所得割はかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減され、年間保険料が26,476円となります。

保険料の納め方

- 後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険料と同じ年金からのお支払いになります。なお手続きをすることにより口座振替に変更することもできます。

- 遺族年金や障害者年金も年金の対象になります。

- 年金から保険料を納めている場合でも、保険料額が変更になると、その直後から一定期間、納付書や口座振替で納めていただく場合があります。

- 複数の年金を受給されている方は、年金の種類によってお支払いの優先順や指定などがあり、年金からのお支払いにならない場合があります。

- 下記の1または2に該当する方は年金からのお支払いになりません。その場合は、納付書や口座振替で納めていただきます。

- 年金の年額が18万円未満の場合

- 1回あたりのお支払い額が、1回あたりの年金受給額の1/2を超える方

- 年金からのお支払い開始月の目安

日本年金機構などと各市町村情報と照合し、対象者として間違いないか確認した後に開始されますが、開始されるまでは納付書や口座振替により納めていただきます。

開始時期は本制度に加入した時期などにより異なります。

| 75歳の誕生日に属する月 障がい認定取得月 |

町外転入月 | 年金からのお支払い 開始月の目安 |

| 4月、5月、6月 | - | 当年度10月 |

| 7月~9月 | 4月~9月 | 翌年度4月 |

| 10月、11月 | 翌年度6月 | |

| 12月、1月 | 翌年度8月 | |

| 2月、3月 | 翌年度10月 | |

(注)この表はあくまでも目安です。実際の開始月は年金の支給状況などにより異なります。

- 口座振替の手続き

口座振替を希望する場合は住民課保険医療係及び金融機関で手続きが必要です。手続きの時期により、口座振替に変更できる時期は異なります。国保税を口座振替で納付していただいた場合でも、後期高齢者医療制度とは異なるため、改めて手続きが必要です。年金からのお支払いになっている方が、納付書による支払いに変更することはできません。 - 保険料は所得控除の対象になります。

保険料の納付方法を変更した場合、所得税及び個人住民税の社会保険料控除は、保険料を納めた方に適用になりますので、ご注意ください。

保険料を「年金からのお支払い」又は「被保険者本人の口座から納めている場合」は、被保険者本人の控除の対象になります。

「被保険者以外の方の口座から納めている場合」は、口座振替によって支払った方の控除の対象になります。

負担区分

| 所 得 区 分 一 覧 表 | ||

| 負担割合 | 負担区分 | 対象となる方 |

| 現役並み所得者 3割 |

現役III | 住民税の課税所得690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方 |

| 現役II | 住民税の課税所得380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方 | |

| 現役I | 住民税の課税所得145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方 | |

| 一定以上所得者 2割 (R4.10月から) |

一般II | 住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得」が ●被保険者が1人の世帯 → 200万円以上 ●被保険者が2人以上の世帯 → 320万円以上 の方 |

| 1割 | 一般I | 住民税課税世帯で一般II(2割)に該当しない方 |

| 区分II | 住民税非課税世帯で区分Iに該当しない方 | |

| 区分I | 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除。)または老齢福祉年金を受給している方 | |

課税所得金額とは・・・収入金額から各種控除金額(社会保険料控除、扶養控除、基礎控除など)を差し引いて残った金額のことです。

その他の合計所得金額とは・・・年金所得以外の所得の合計額となります。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

<現役並み所得者でも収入が一定以下の方は1割または2割になります>

現役並み所得者の方の中で、以下のいずれかに該当する場合は、申請し認定を受けると、原則翌月1日から負担割合が「1割」または「2割」となります

| 被保険者が1人の世帯 | ●被保険者の収入が383万円未満のとき もしくは ●被保険者と同一世帯の70歳〜74歳の方の収入の合計額が520万円未満のとき |

| 被保険者が2人以上の世帯 | ●被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき |

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定とは、同一医療機関で入院時に医療機関などに提示することにより、一部負担金が限度額までの支払となり、食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額については減額が適用されます。一度申請すると毎年7月の更新時に役場からご自宅に郵送いたしますので、手続は原則1回のみとなっており、申請については随時お客さま窓口にて行っております。

| 区分 | 事前申請 | 病院・薬局などで提示するもの | |

|

現役並み 所得者 |

現役III | 不要 | 保険証 |

| 現役II | 必要 |

保険証 限度額適用認定証 |

|

| 現役I | |||

| 一般 | 不要 | 保険証 | |

|

住民税 非課税世帯 |

区分II | 必要 |

保険証 限度額適用・標準負担額減額認定証 |

| 区分I | |||

医療機関等で支払った自己負担額が高額になったとき

Ⅰ 高額療養費 同一月内の医療機関等で支払った自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が支給されます。

なお、支給該当者には、北海道後期高齢者医療広域連合から支給申請書が送付されます。必要事項を記入し返信用封筒で送付するか、住民課保険医療係に提出してください。

| 自己負担限度額一覧(月額) | ||||

| 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||

| 3回目まで | 4回目以降※ | |||

|

現役並み 所得者 |

現役III | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |

| 現役II | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||

| 現役I | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||

| 一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | |

|

住民税 非課税世帯 |

区分II | 8,000円 | 24,600円 | |

| 区分I | 15,000円 | |||

※多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合

Ⅱ 高額介護合算療養費 後期高齢者医療制度に加入している世帯で、被保険者の中に介護保険の受給者が存在するとき、一年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した金額が限度額を超えた場合に療養費として支給されます。

| 高額介護合算療養費自己負担限度額表 | ||

| 区分 | 自己負担額の合計の限度額 | |

| 現役並み所得者 | 現役III | 212万円 |

| 現役II | 141万円 | |

| 現役I | 67万円 | |

| 一般 | 56万円 | |

| 住民税非課税世帯 | 区分II | 31万円 |

| 区分I | 19万円 | |

入院したときの食事代など

入院をしたときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)を支払います。

| 療養病床以外に入院したとき【食事療養標準負担額】 | |||

| 区分 | 1食あたりの食費 | ||

| 現役並み所得者・一般 | 490円 | ||

| (指定難病の医療受給者証をお持ちの方) | 280円 | ||

| 住民税非課税世帯 | 区分II | 90日までの入院 | 230円 |

| 90日を超える入院 | 180円 | ||

| 区分I | 110円 | ||

| 療養病床に入院したとき【生活療養標準負担額】 | |||

| 区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |

| 現役並み所得者、一般 | 490円 | 370円 | |

|

住民税 非課税世帯 |

区分II | 230円 | |

| 区分I | 140円 | ||

| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | |

和寒町 住民課

和寒町 住民課